我与张振兴是老相识。早年,我们同为甘肃兰州新闻界同行。但他是资深人士,担任《都市天地报》总编辑,我也是他的作者之一。我移居南方后,我们一度“失联”。去年,他出了长篇小说《旷野望》后,我通过出版社又和他建立联系。前些日子,他送我一本,我迫不及待连夜阅读,欣喜有加。

张振兴和我身上都贴着“新闻人”标签,这是我们无论如何都撕不掉的。我们也不想撕掉。新闻人转行写小说,算是越界,越界者不乏其人,我也算一个,但真正写得好的并不多,其中缘由颇为复杂,暂不去讨论。而若读者不知张振兴曾为新闻人,仅看《旷野望》,是看不出其中“残留”的“新闻”痕迹的,这是作者成功转型的第一步。

新闻人亦有新闻人的优势,一般来说,阅历丰富,思维敏感,若再感情细腻,文笔老到,写小说,也便没有任何障碍。

关键是写什么?

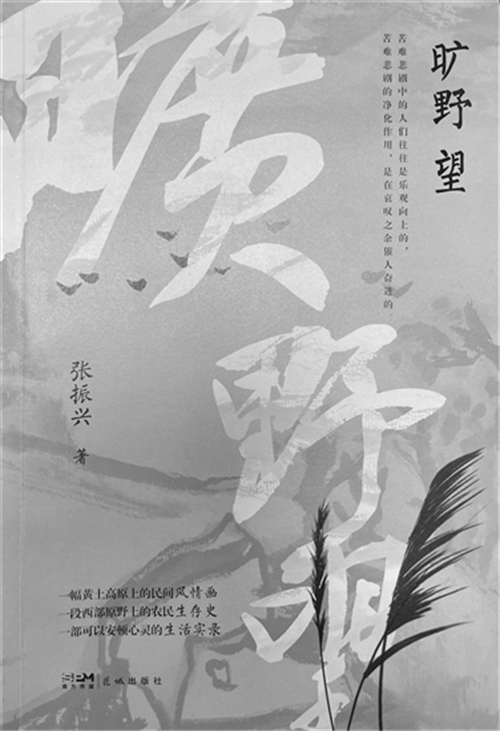

张振兴将视角投向广袤的西北高原,《旷野望》封面有这样的“定位”:“一幅黄土高原上的民间风情画;一段西部原野上的农民生存史;一部可以安顿心灵的生活实录”。他做到了吗?

读《旷野望》,我不由想起二十几年前读雪漠的《大漠祭》且在我主持的报纸副刊全文连载的情景,以及前几年读汪泉的《枯湖》并为之撰写评论。而作为同样生于西北,工作后又不断深入乡村大地的新闻记者,我又熟悉那片土地萦绕的气息,基于以上原因,《旷野望》让我有似曾相识之感。

只是,我不解张振兴缘何熟悉得不能再熟悉,包括农民的生活方式和语言表达。即便他从小生活在农村,但后来长期居于省城,方言土语应该是忘得差不多了。但是,我读《旷野望》,感觉他就是一个地地道道的农人,讲着地地道道的“农事”——“我就跌跘着让你先把大队团支部书记当上”,“跌跘”,我母亲常说,我乡下的亲戚常说,纯属方言,南方人不懂,西北以外的人也不懂,普通话就是“想办法”“努力”“操心”等之意。但普通话寡淡,方言味儿浓。“也许是脚下缭乱得紧了,余家俊登上原顶时,竟有些嘘嘘带喘”,“缭乱”,读者会以为“眼花缭乱”之意,“脚下”“缭乱”,等于步履不稳。不是此意,西北人说“缭乱”,就是“忙活”,张振兴的意思是余家俊走路走得快,把自己弄得气喘吁吁。

若只是偶尔用几句方言,说明不了什么问题,我有时也用,但张振兴在《旷野望》中“如数家珍”,信手拈来,他若无意,为甚相见?他若有意,至美素璞。

作品好不好,要看语言。这是常提常新的话题。语言好不好,要看是不是“对味儿”。我以为,《旷野望》的语言是非常出色的,人物说的是“民间话”“百姓话”“家乡话”,极接地气。而于作家,抓得住、讲得出、写得到,非得有数年磨砺和对故乡始终萦绕难以忘怀的情感不可。

长篇小说好不好,还要看人物塑造。主人公“余家俊”,集诸多“身份”于一身,“初中毕业生”“县中学学生”“优秀回乡知识青年”“团支部书记”“民兵连长”“民办教师”“副村长”,以及“父亲”“爷爷”“受害者”“告状人”等。经历人生起伏,情感波折。作为“1970”年的年轻人,时代的不确定性笃定余家俊不确定的人生走向,也让一个“简单的人”逐渐转变为一个“复杂的人”,比如面对爱情,他起初认为,“我已经是余家磨坊未来的掌门人了,露娃不嫁我还能嫁谁?”但当露娃说“咱们没钱,咱两个就跑,跑到个他们寻不着的地方,只要咱两个在一搭里,好日子瞎日子咱都能过”时,余家俊苦笑,以双方父母没人照顾为由“拒绝”了,而后,又“发高烧说胡话……嘴唇上鼓起了一串水疱。”露娃嫁人后,备受丈夫虐待,矛盾中,余家俊对妻子表示要见一面露娃,妻子理解,在余家俊当老师的学校,两人大大方方地聊天,天黑时,余家俊拿手电筒送露娃回家,“露娃在余家俊的嘴唇上咬了一口,转身就跑了”,余家俊则“愿意把这种疼痛的快感永远保留下去”。此时的余家俊是一个爱情的失意者,懦弱的加持者,自矜的虚伪者,骨子里还是一个农民,没有冲刷掉保守狭隘的固有习性。此后,他不断被生活挤兑,又不断挤兑生活;向命运抗争,又不断低头……而若干年后,当露娃创造机会想跟他“圆梦”时,他号啕大哭之后,却以“天底下有情无缘的不光咱两个……这就是咱的命”,“你心里有我,我心里有你,这就够咧”而坚守男女之间情分的“干干净净”,此时,他的形象瞬间“立”了起来,什么样的形象呢?中等偏瘦,面色偏黑,浓眉大眼,鼻直口方,一口白牙。读过书,讲道理。教过书,德高为师。十分珍惜自己的“羽毛”。这是在我读过的类似作品中不曾有或不常有的文学形象。

还有一个人物,形象呼之欲出,那便是被余家俊救过命的李汝松,“江苏常州人”,“上海同济大学医学院的高才生”,在公社卫生院当院长。在余家俊陷入困顿时,已从地区医院院长岗位退休返聘的李汝松谎称有人买下了余家俊大伯送给余家俊的一把老椅子,实则椅子并没有卖掉,李汝松出了5万块钱又一次报答老朋友。

你的眼前便呈现两个人,不是概念化的符号,是有血有肉有爱有恨有个性的人。一个属于乡村又差点进入城市,一个属于半乡半城又彻底回归城市,身份不同,职业不同,命运不同,却交往了一生,支撑他们“诗意地生存”的唯有文化。文化是支撑人的根基和灵魂。至于与他们人生环绕的其他各色人等,或卑鄙或龌龊,或“嫉人富、望人贫,见不得穷汉家娃娃喝米汤的鸡肠子妇人”,均属于“过客”,丝毫未动摇余家俊、李汝松做人行事的底线。只是,余家俊的格局限制他难以理解,当县城发生了翻天覆地的变化,人们的观念也发生很大变化的同时,为什么原上的芸芸众生的生存状态还保持着原有的境况?“他想了半天也没理出个头绪,干脆撂开不想了。”

《旷野望》讲的是乡村故事,但城乡一“线”之隔,来而复返,藕不断丝又连,因此,它实则是城与乡的“人生百态图”。即便现在,每一个生活于县城的人,都不可避免地一头连着城市,一头连着乡村,城里有亲戚,乡下有亲戚,亲戚们坐在一起,观念就开始碰撞,无关原则,嘻嘻哈哈,事关原则,针尖儿对麦芒。

观念不断碰撞的过程,是《旷野望》纵深叙事的“托儿”。而38.5万字的叙事,由于语言生动活泼兼具机智幽默,读来忍俊不禁、意味深长。这一方面是作者语言驾驭能力的纯熟,更在于作者把城乡之间的一系列人物琢磨得极为“通透”。至此,我看出了作者曾为新闻人的痕迹,若仅以“余家俊”的视角,他接触、感知不到那么多的城里人,能接触、感知那么多包括很有“层次”的城里人的,唯有作者自己曾经所从事的职业,其实,也唯有新闻职业方能如此。

2013年11月,张振兴小说集《塬上》由敦煌文艺出版社出版,著名作家杨显惠为其作序并撰写推荐语:“作者在时过境迁四十年后写这样一部《塬上》,其意义在于讲述他自己的精神成长史,讲述他人格形成的历史,由此我可以这样说,读《塬上》,对于出身卑微的寒门子弟和身处逆境但又不甘于沉沦的年轻人有着启迪和激励作用。”

如此看来,《旷野望》是《塬上》的接力,是“放大版”的有新时代气息的城乡构成。探入了城乡人性冲突的隐秘地带,揭示了城乡矛盾的本质和在形形色色人物心灵的投影与暗角。起到了“持续启迪和激励的作用。”

许锋