阳江人逢年过节爱做祃。

所谓做祃,大抵上是做各种糕点类的食物。 祃,在阳江是家喻户晓的,但没有在阳江生活过的人,估计不知道祃是什么东西。它是阳江关于糕点类食物的一个统称。有些人认为表示食物的字,应以“米”或“食”为字旁的,但找遍字典也找不到这样的同音字,于是便强行将“米”字和“马”字合成一个字代替。

祃,其实大有出处。祃,是古代军队出征时举行的祭祀之礼,最早出自先秦诗经《大雅·文王之什·皇矣》之“是类是祃,是致是附,四方以无侮”和《礼记·王制》之“祃于所征之地”。后《宋史·军礼》《明史·军礼》等亦详载有“祃祭”之说。久而久之,世人将祭祀伴三牲所用的糕点食物统称为“祃”,这是完全符合语言演变逻辑的。据语言学家黄伯荣教授等人研究考证,阳江话保留了很多中原古音古义。由此看来,阳江地区仍保留着古音“祃”的称谓,也就不足为奇了。

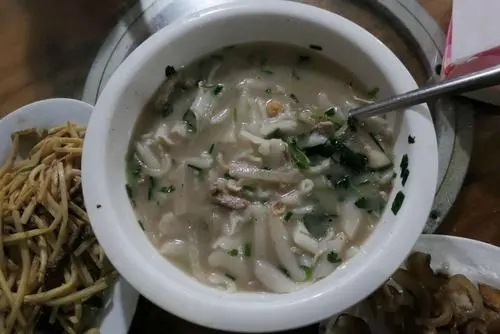

阳江人做祃很讲究,花样也很多,起码有数十个品种,做法也各不相同。如饼类的叶贴、粉酥等;糕类的发祃、水糕等;糍类的煎糍、豆糠糍等;饺类的菜豆饺、油饺等;粽类的咸粽、灰粽等……

什么节气做什么祃,什么事情做什么祃,这在阳江几乎是达成共识的。人们根据喜好做祃,咸甜、干湿各异。如婚庆做煎糍,象征圆圆满满;新居做发祃,象征兴旺发达。春节期间做祃是最多的,如红糖年糕,寓意吉星高(糕)照、红红火火。更多的人喜欢在春节打粉酥,这种印有吉庆图案的炒米饼,据说以前曾有称为“图酥”的说法,现已无从考究。

阳江大街小巷有很多祃铺或流动的卖祃小食车。在市区的酒楼里,各种各样的祃作为茶点更是深得人们喜欢。你若闲暇之余到老街走走,总能大快朵颐尝到新上锅的各种阳江祃,千万别忘了打包些回家作早点或当宵夜。

小时候,常常见到母亲做祃,那时当了妈的嫂嫂们也来帮忙。家里的男人们一般都没有参与,以致使我误以为祃只能是妈妈做的。直到长大后出了城,发现有很多男师傅也做祃,才知道做祃并不是女人的专利。为此,我不禁对自己长期的误解而失笑不已。

在“治安靠狗、通讯靠口、出行靠走”的年代,亲戚间走动和互相联系不像现在这么容易。逢年过节,大家都要走走亲戚,聊聊家常,热乎一下亲情。这就是阳江土语的“去村”,尤其以春节开年后最为热闹,有女儿回娘家的,有外甥探舅舅的……而祃就是“去村”的主要手信,所以春节前每家每户都是要舂米做祃“去村”,以做粉酥和印仔祃(印有图案的叶贴)为主。

“去村”一般都会带着家里的小孩去,一是让孩子认认亲戚的家门,等孩子长大后可以延续亲情;二是亲戚家都会给孩子发个红包图个吉利。我在兄弟中排行最小,小时候跟着“去村”的机会最多,每次总会收到两毛、五毛钱红包。后来父母年纪大了,“去村”的事基本就交给我们还没结婚的兄弟去做。在分配“去村”任务时,我总是掂量哪家亲戚的红包大,就争着去那家,哪家亲戚有好饭菜吃就去那家。父母和哥嫂们自然知道我心中打的小九九,一直都在笑话我是个鬼精灵呢!

走亲戚的祃,除了回礼一些,大部分都会被收下来,等自家也走亲戚时再当手信挑了送去。能够做亲戚的人家,本来就在一个人际圈子里,亲家、姑舅、姨表之间必须是要走动一圈的。小时候我贪玩,用小刀将家里做祃的印模各刻了两条小鱼,被母亲拿根小竹枝暴揍了一顿,还罚我当晚不准吃饭,至今我仍然记忆深刻。后来母亲依旧用这个印模做祃,但做出的祃却有了自家特别的记号。记得有一次大表哥来我家,我一眼就认出他挑来的祃竟然大部分都是我家做的。

自古道“来而不往非礼也”,那时走亲戚都是今年你来明年我往的。交错互访几天后,有时自己送出去的祃,不知不觉又回到了自己的家中。当年的祃,基本都是这家送来那家送去的,成了节日手信流通的“硬货”。就像一个亲情使者,各个家门串一圈后,大家才真真正正放开吃。

随着生活水平提高,大家都有了电话,各村也建了硬底化道路,不少人家还买了小车,可亲戚间的走动却越来越少了,人与人之间好像缺了点什么东西,变得比以前淡漠了些,这不能不使人唏嘘。但是,即使“去村”的习俗已渐渐淡去,而做祃师傅能将阳江祃的制作技术较好地传承了下来,为我们留下了一份充满温情的恒久记忆,这又让我深感慰藉。

张蔓军