在我读小学以后,记忆中感觉父亲没有过问过我的事,关心过我,甚至连一次家长会都没参加过,对我好像漠不关心,不闻不问。因此,我好长一段时间都对父亲有看法,有意见,甚至怨气……但直到我有了小孩,且小孩慢慢长大的过程,细细想想,父亲是以另一种没有言表的方式来给我们的爱……

小学一年级时,父亲在派出所工作,经常披星戴月,早出晚归,尽管家离派出所不远,但一个星期都没和我们在家吃过几顿饭……在学校课室里看到不少同学都有个漂亮的笔盒,而我,还是用橡皮筋扎住几支铅笔,橡皮胶擦,小刀只能在书包里晃荡。看到同学上课时拿出笔盒,打开盖子……看得我眼馋。于是,每次父亲回家,我都嚷着要父亲给我买笔盒,父亲总是说,等我出粮(发工资)先啦。父亲当时月工资是四十多块,一个笔盒一般五毛多。从开学一直嚷到快元旦了……终于在一个星期天的下午,父亲下班回家,我还在睡午觉,等我醒来,父亲正在厨房做晚餐,我正想过去问他买笔盒的事,父亲要我拿油盐和酱油给他,我有点很不情愿。但当我慢慢起身去拿油盐罐时,无意中瞥见父亲放在床上的那件蓝色警服口袋里露出像笔盒的东西,我顾不上给父亲拿油盐罐了,连忙从警服口袋里拿出那个盒子,一看,一个长方形的、天蓝底色盖子上印有立在树枝条上的孔雀,背面底部是金色,印有乘法口诀,漂亮极了,我高兴得忘记了帮父亲拿油盐罐子到厨房给他。父亲见我没动静,就自己过来拿,看到我拿着笔盒,只是看了我一眼,笑了一下,拿起油盐罐就出房门了。晚饭后,父亲要换衣服洗澡,他没有用钱包的习惯,看到他从裤子口袋里掏出来的只有一张五角和一张一角加上几个分币。父亲看了看我,说道,“还有两天先出粮”,我当时对这话不以为然……后来若干年慢慢想,这六毛多钱起码是一家几个人两天的早餐和正餐的菜钱!

那时候,我很喜欢看电影,尤其是那些战斗故事片。正好《战上海》上映,我就说,爸爸,带我去睇《战上海》!他瞪了我一眼,只是淡淡地说道,休息先啦!这一次,父亲没食言,周日休息,他就带着我,到中山五路的“新星电影院”看了,我也陶醉了!

我读小学的那一年,父亲由于家庭出身等原因,被下放到位于帽峰山一侧的沙田农场,那是当时十分偏僻的地方。那年的暑假,为减轻母亲的负担,父亲把我带到农场。当时正是经济困难时期,农场的饭堂一星期才能吃上几片肉。肚子里没什么油水,有时候饿得慌,特别是中午时分。一次,父亲的一位同事拿着个竹篾编的畚箕到附近的山溪捞小鱼,我觉得好玩,就跟着一起去,帮他拿着洗脸盆装起捞上来的小鱼。大概捞了个把小时,就捞了有三四十条四五厘米长的小鱼,我也十分高兴。那位叔叔回到宿舍,我用一个吃饭的搪瓷碗装了两条小鱼朝父亲的房间走去。那叔叔就到伙房借了个小锅,把小鱼放进去煎煮了。那时,我才明白,那位叔叔去捞鱼不是为了好玩,而是为了改善伙食,增加营养。父亲看到后,就马上叫我拿了一小茶杯的黄豆过去给那叔叔……约半小时,也到午饭时候了,我和父亲刚从饭堂打饭回来,那叔叔就拿着一个装着黄豆鱼汤的搪瓷茶缸来到父亲的房间,笑着说:司徒,这个给你俩仔爷啦!父亲接过鱼汤说:“多谢!”我闻到了香喷喷的黄豆鱼汤,就眼睁睁地盯住那个搪瓷茶缸,嘴里不断地咽口水……父亲拿着个小汤勺,在茶缸翻了几下,勺出几颗带汤水的黄豆,就把茶缸推到我的碗边,他自己就吃着从饭堂打回来的空心菜和一点辣椒面豉。我就毫不客气地捧起茶缸,叽里咕噜把汤喝了,黄豆和鱼也吃了,那一顿饭,确实美味啊!

到我上中学了,父亲也转到位于花县(现在的花都)的新华水泥厂。那时,那里是农村,每逢五逢十都有集市。父亲不时会在那买些泥鳅、猪骨之类的回来。那年寒假,我跟着父亲到水泥厂,次日刚好是“墟日”,一大早,就和父亲一起去“趁墟”。那是农村冬天的早晨,阴冷,我走在路上不时打啰嗦,同行的同事看到了,对父亲说:司徒,你个仔可能冻啊,你睇下,嘴唇都紫啦!父亲看了看我,说:衰仔!就把我拉到一边,两手很麻利地解开外衣衣扣,迅速地脱下自己身上那件蓝色毛背心,递给我,说:快穿上。我连忙穿上父亲递过来还有体热的毛背心,顿时暖和多了,心里热了!

……

长大后,慢慢回想,感觉父亲那时并不是不关心我们,而是有时候他是因为工作的特殊性身不由己,他自己也不容易!

他不是不理我们,而是那时,他自己也满肚委屈,心里郁闷!……

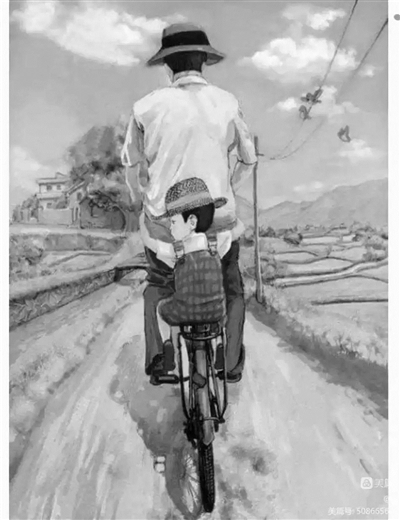

父爱,不一定用语言来表达,而往往出现在日常生活中不经意的时候。

父爱,不一定有惊天动地的行为表现,而是渗透在父子相处中的细微之中,点滴之处。

父爱,不是父辈能给你富足的生活,而是在那艰苦岁月中,当你需要时,他马上递过来哪怕是一点点的温暖。

这点点的父爱,陪伴我度过童年、少年直到成年。

这点点父爱,永远都温暖着我的心,成为我一辈子的美好记忆。

这点点父爱,是舐犊之情的点点浓烈体现,蕴含着丝丝不经意的浓浓亲情。

司徒华森